Zum Gedenken an den 100. Todestag von Georg Horn

Wer von der Kottenleite in Lindenau die Ringstraße aufwärts geht, findet am Fuße der verfallenden Lößnitzburg zwei Häuser aus der Zeit um 1900 einträchtig beieinander stehen, die Villen „ Mathilde“ (Namensschild leider nicht mehr vorhanden) und „Margarethe“. Hier starb vor 100 Jahren ein streitbarer Kämpfer gegen menschenverachtende Arbeits- und Lebensbedingungen in der deutschen Glasindustrie. Aufgewachsen im fränkischen Steigerwald musste er frühzeitig in einer Glashütte für seinen Lebensunterhalt sorgen. Später engagierte er sich im Dresdner Raum als Gewerkschafter für die Interessen der Glasarbeiter und wurde Kommunal- und Landespolitiker. Krönung seines Wirkens war eine über zwei Jahrzehnte währende Mitgliedschaft im Deutschen Reichstag als Abgeordneter der sozialdemokratischen Fraktion. Mit der folgenden Würdigung möchten wir sein Andenken wieder wachrufen; vielleicht findet die Stadt Radebeul auch eine Möglichkeit, ihm so wie bereits seinem Freund August Kaden eine Straße zu widmen.

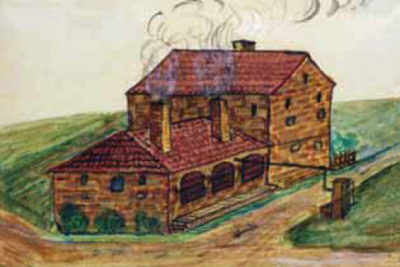

Geboren wird Georg Horn am 30. August 1841 in Fabrikschleichach als unehelicher Sohn der Barbara Horn. Bereits Großvater und Urgroßvater arbeiteten als Glasmacher im Steigerwald. Von 1847 – 1854 besucht er die nur recht mangelhafte örtliche Volksschule. Trotzdem beschreibt Georg Horn seinen Schulbesuch als Vergnügen. Sein Empfinden für Gerechtigkeit ist schon frühzeitig ausgebildet. Er vermerkt in seinen Lebenserinnerungen: „Ein in meinem Innern schlummernder Gerechtigkeitssinn erstarkte immer mehr und kam manchmal recht impulsiv zum Ausdruck.“ Georg Horn ist kaum 13 Jahre alt, da muss er als Schürer in der Glashütte arbeiten („…ebenso schwere wie ungesunde Arbeit“). Eine Lehrzeit als Glasmacher schließt sich an. Seine große Liebe Margaretha Bickel kennt Georg Horn schon aus der Volksschule. Bereits vor ihrer Eheschließung 1867 stellt sich Nachwuchs ein. Dem jungen Paar fehlt in Fabrikschleichach jedoch die Existenzgrundlage. So begibt sich der Familienvater auf Arbeitssuche in die Schweiz und arbeitet später u.a. in Biebrich am Rhein und in der Glashütte Korbetha, wo er sich zum Meister qualifiziert.

1869 zieht Georg Horn mit seiner Frau und nunmehr zwei Kindern nach Dresden. Die Familie wohnt bis etwa 1889/90 in der damaligen Dresdner Vorstadt Löbtau in der Wilsdruffer Straße (heute Kesselsdorfer Straße), wo sich noch weitere Kinder einstellen. In Löbtau findet Georg Horn eine Anstellung in der nahegelegenen Dresdner Glasfabrik Friedr. Siemens. Die Glasfabrik wird als Zentrum organisierter Arbeiterbewegung beschrieben, woran Georg Horn, der auch hier verbesserte Arbeitsbedingungen der Glasarbeiter einfordert, maßgeblichen Anteil hat. Von ihm wird 1873 der erste Streik der Glasarbeiter in Löbtau organisiert. Auf Betreiben von Georg Horn wird im September 1875 der Erste Kongress der Glasarbeiter Deutschlands im Dresdner „Waldschlößchen“ einberufen, auf dem die Gründung einer Glasarbeiter-Gewerkschaft mit dem Namen „Allgemeiner Glaskünstler-Bund Deutschland“ (später „Bund der Glasarbeiter Deutschlands“) beschlossen und Horn als Vorsitzender gewählt wird. Gleichzeitig ist er jetzt auch Vorstand einer neu gegründeten Glasarbeiterkranken- und Sterbekasse, eine Funktion, die er viele Jahre ausübt. Sein gewerkschaftliches Engagement führt ihn als deutschen Vertreter auf die internationalen Glasarbeiterkongresse in Paris 1889 und London 1892.

In der Flaschenfabrik Kreuznacher Glashütte (Rheinland-Pfalz) war Georg Horn bereits 1867 mit 27 Jahren in den „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“ (ADAV) eingetreten. Dieser und die 1869 gegründete Sozialdemokratische Arbei terpartei(SDAP) schließen sich im Mai 1875 in Gotha zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zusammen (SAP). So kommt Georg Horn im Herbst 1890 zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Dort ist er Mitglied bis zum März 1916.

Das Jahr 1878 wird für die Sozialdemokratie zum Schicksalsjahr. Unter den neuen Bedingungen des „Sozialistengesetzes“ 1878-1890 fühlen sich nun auch die Glashüttenbesitzer darin bestärkt, konsequent gegen „sozialdemokratische Umtriebe“ in ihren Unternehmen vorzugehen. So kündigt die Firma Siemens das Arbeitsverhältnis mit Georg Horn zum Jahresende. Der Familienvater verliert nach etwa zehnjähriger Tätigkeit seinen Arbeitsplatz. Für ihn gibt es keine Chance, in einer anderen Glasfabrik eine neue Anstellung zu finden. Längst ist er als unliebsamer Agitator und „Hetzer“ bei den Hüttenbesitzern bekannt und gefürchtet. Nun gilt es den Lebensunterhalt für die Familie anderweitig zu sichern. Georg Horn wird 1879 Inhaber eines Lebensmittelgeschäftes. Später wird er im Reichstagshandbuch und in Adressbüchern als Redakteur und Schriftsteller geführt.

Am 30.Juni 1877 erscheint die erste Nummer der „Neuen Glashütte“, ein von Georg Horn herausgegebenes Fachorgan der deutschen Glasarbeiter, dessen Herausgabe schon bald durch das Sozialistengesetz abgebrochen wird und das 1885 als „Der Fachgenosse“ neu ersteht. Im gleichen Verlag erscheint 1897 eine 91seitige Broschüre zu den Rechten und Pflichten der Glasarbeiter, verfasst von Georg Horn. „Die Geschichte der Glasindustrie und ihrer Arbeiter“ (1903) von Georg Horn wird in aktuellen Publikationen zur Geschichte der Glasindustrie auch gegenwärtig noch erwähnt. Seine als Manuskript erhaltenen „Lebenserinnerungen“ beginnt er vor seinem 75. Lebensjahr, sie bleiben aber leider unvollendet.

Von 1885 bis 1896 vertritt er seine Partei im Gemeinderat Löbtau und ficht schwere Kämpfe mit dem Vorstand und den konservativen Mitgliedern aus. Im November 1891 wird Georg Horn als Vertreter des 16. Wahlkreises Tharandt in den sächsischen Landtag (II. Kammer) gewählt. Von seinen Parteigenossen gehören die „Urgesteine der Sozialdemokratie“ August Bebel (1881-1890) und Wilhelm Liebknecht (1879 bis 1892) dazu. Auch seine Freunde Friedrich Geyer (1885-1896) und August Wilhelm Kaden (1885 bis 1896) gehören zeitgleich mit ihm zur II. Kammer. Bürgerliche Parteien setzen 1896 eine Wahlrechtsänderung vom Zensus- zum Dreiklassenwahlrecht durch. Das führt dazu, dass die Sozialdemokraten aus der II. Kammer verdrängt werden. Georg Horn und weitere Genossen sind nach 1896 nicht mehr vertreten..

„Das größte Vertrauen überbrachten mir aber die Genossen des 6. sächsischen Reichstagswahlkreises, indem sie mich im Jahre 1895 bei einer Ersatzwahl in den Reichstag wählten, dem ich bis zu seiner Auflösung während der wahnsinnigen Kriegsperiode angehörte“.

In vielen seiner Reden im Reichstag geht es ihm während seiner gesamten Zeit als Abgeordneter um eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen ausgewählter Berufsklassen und um das Problem der gewissenlosen Ausbeutung von Kindern in der deutschen Glasindustrie. Schon im frühen Verlauf des Ersten Weltkrieges spricht sich ein immer größerer Teil der SPD-Abgeordneten im Reichstag gegen die Unterstützung des Krieges aus. Im Dezember 1915 votieren 19 Abgeordnete, unter ihnen Georg Horn, zusammen mit Karl Liebknecht gegen die Bewilligung weiterer Kriegskredite. Der Streit über die Haltung zum Ersten Weltkrieg führt zur Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung. Die Abweichler bilden zunächst die Fraktionsgemeinschaft Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG) innerhalb des Reichstages. Die SAG beschließt im April 1917 in Gotha die Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD). Dieser Partei gehört Georg Horn bis zu seinem Tod an.

Als Herausgeber und Redakteur einer gesellschaftskritischen Zeitschrift („Der Fachgenosse“) und als Agitator sieht sich Georg Horn zunehmenden Strafverfolgungen ausgesetzt. Zwar genießen die Reichstagsabgeordneten Immunität, allerdings nur während der Sitzungsperiode. „Mein rücksichtsloses Eintreten für die Kollegenschaft in Wort und Schrift hatte natürlich zur Folge, dass sich der ganze Hass und Zorn der Unternehmer über mich ergoss und ich wegen fortgesetzter Kritik der Unterdrückung und Ausbeutung 25 Monate ins Gefängnis wandern musste; auch Geldstrafen blieben mir nicht erspart“. Im Landesgefängnis Zwickau arbeitet er am Konzept zu einer Geschichte der Glasindustrie und verfasst Gedichte, in denen sich seine Trauer über die verlorene Freiheit widerspiegelt. Beispielhaft ist hier der erste Teil von „Des alten Jahres Abschied 1896“

„Das Jahr ist um, ein Jahr fängt an!“

So ruft herab von Turmes Höh‘n

der Glocken reiner eherner Mund,

den Scheidegruß zur zwölften Stund‘

dem alten Jahr „kein Aufersteh‘n!“

„Kein Wiederseh‘n!“ Ruf ich ihm zu,

„Du hast geraubt mir Glück und Ruh‘.“

Und mit den Glocken stimm‘ ich an:

„Das Jahr ist um! Ein Jahr fängt an.“

Auch die Sehnsucht nach seiner Familie bringt er darin zum Ausdruck. 1897 bezieht die Familie Horn eine Villa in Kötzschenbroda/Oberort (Ringstr. 36d, jetzt Nr. 12). Etwa ab 1900 bewohnen auch Tochter und Schwiegersohn Mathilde und Hermann Schneider die benachbarte Villa Mathilde.

Das Jahr 1919 beginnt mit inneren Unruhen – Spartakusaufstand, Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Die innenpolitischen Verwerfungen im Deutschen Reich, die Ungewissheit über künftige Machtverhältnisse und der Tod seiner Frau im Jahr zuvor haben bei Georg Horn gesundheitliche Spuren hinterlassen. Doch kann er noch feststellen, dass sich sein unermüdlicher Kampf zur Durchsetzung von Arbeiterrechten letztendlich gelohnt hat. Wohl in diesem Bewusstsein verstirbt er am 18. August 1919 in Lindenau. Angehörige und ehemalige Parteifreunde sorgen für eine angemessene Bestattung auf dem Friedhof in Kötzschenbroda.

Rainer Horn, Rolf Haußig