Spätsommerliche Gemeinschaftsausstellung in der Stadtgalerie

Thematische Gemeinschaftsausstellungen gehören seit jeher zum Programm der Stadtgalerie, bieten sie doch eine gute Möglichkeit für Künstler aus Radebeul und Umgebung, sich gemeinsam zu präsentieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein Blick zurück ist aufschlussreich.

Die „Kleine Galerie Radebeul“ startete vor über drei Jahrzehnten mit der Gemeinschaftsausstellung „Das alte und das neue Radebeul“ (1983). Später folgten Themen wie „35 Jahre DDR“ (1984) oder „Dresdner Künstler dem Frieden verpflichtet“ (1985). Ab 1987 wurden die Zügel dann etwas gelockert. Es gab erste Rauminstallationen und Performanceaktionen. Die „Jungen Wilden“ von damals gehören heute zur älteren Generation und sind nun auch schon um die 60 Jahre alt. Nach dem gesellschaftlichen Umbruch erfolgte die verstärkte Hinwendung zu stadtbezogenen Themen wie „Altkötzschenbroda im Abriss?“ (1990) oder „Hingerichtet ist der Blick auf die Jugend“ (1993) mit einem leicht provozierenden Unterton.

Die Wiedereröffnung der Stadtgalerie am neuen Standort in Altkötzschenbroda sollte natürlich mit einem Paukenschlag erfolgen. Die Vernissagen der Gemeinschaftsausstellungen wurden fortan mit zünftigen Künstlerfesten verbunden. Themen waren zum Beispiel „Radebeul – total global?“ (2002), „Konsuuum, Konsuuum“ (2005), „Heimat, die ich meine“ (2006), „ArbeitsWelten“ (2008), „Selbst/Fremd/WunschBILD – www radebeul.de“ (2010) oder „Radebeul (be)sitzen“ (2016).

Die diesjährige Gemeinschaftsausstellung wurde bereits mit Spannung erwartet und steht unter dem Motto „Radebeul bei Tag – Radebeul bei Nacht“. Wie immer ist die Thematik sehr vielschichtig und hintergründig angelegt und die Künstler haben dementsprechend reagiert. Die Galerieräume vom Untergeschoss übers Treppenhaus bis zum Obergeschoss sind gut gefüllt. Selbst im Hofbereich kann man an Birke und Nussbaum Kunst entdecken. Wer sich auf die Ausstellung einlassen will, braucht Zeit. Zu sehen sind Exponate von 57 Künstlern sowie ein Objekt von Schülern der Oberschule Radebeul-Mitte. Selbst Radebeuls „Schreibende Senioren“ haben sich damit beschäftigt und laden am 26. Oktober zur Lesung ein.

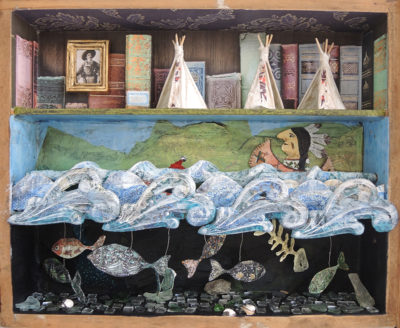

Was zunächst wie ein heiteres unverfängliches Sammelsurium wirkt, hat es wieder einmal ganz schön in sich. Der erste Eindruck ist trügerisch, so trügerisch wie unsere Radebeuler Hauptverkehrsachse zwischen Dresden und Coswig. So trügerisch wie die Sicht der Auswärtigen auf Radebeul, die sich in der Wahrnehmung häufig auf Wein, Karl May, Indianer, Millionäre, Wandertheater und Elbe beschränkt. Die „Kulissenschieber“ bedienen dieses Klischee und fordern süffisant „Durchdrehen erwünscht!“.

Doch die Lößnitzstadt in ihrer Vielfalt, mit ihren Traditionen, Besonderheiten, mit ihrer Seele und dem feinen Sinn für Lebenskultur beginnt sich erst auf den zweiten Blick zu erschließen. Was verbirgt sich hinter den Fassaden? Welche Codes werden hier bedient? Wie ist man vernetzt? Wo brennt in der Stadt nachts noch Licht? Welche Farben hat die Stadt am Tag, welche in der Nacht?

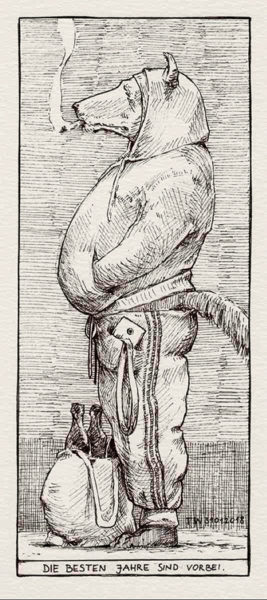

Sehr nuanciert werden diese Fragen angeschnitten. Die Künstler zeigen Sehnsuchtsorte, den Blutmond, die Himmelsscheibe von Serkowitz, Blicke aus dem Atelier und immer wieder Gärten. Wie es zunächst scheint, schlafen die meiste Künstler von Radebeul in der Nacht tief und fest. Von Albträumen und finsteren Mächten keine Spur. Oder etwa doch?

Ach ja, die Friedensburg. Sie trohnt weithin sichtbar hoch über der Stadt. Ein Klappbild zeigt ihre helle und ihre dunkle Seite, flankiert von zwei Zitaten „Das öffentliche Wohl soll das oberste Gesetz sein“ und „Wo aber keine Gemeinschaft ist / da kann auch keine Freundschaft sein.“ Wer hat hier wann und warum versagt? Im Nachhinein ergeben diese Fragen keinen Sinn! Die Situation bleibt fatal sowohl bei Tag als auch in der Nacht.

Versöhnlich stimmt, dass der „Himmel – offen für alles“ ist und dass es in Radebeul eine „Anlegestelle für Dampfer und Mond“ geben soll. Auch einen „Meditationsraum“ an einem der unwirtlichsten Orte von Radebeul (am verfallenden Bahnhofsgebäude in Radebeul-West) kann man entdecken, bei dessen Anblick jeder Radebeuler den Lärm der vermeintlich vorbeidonnernden Schwerlaster und Güterzüge zu hören glaubt. Wesentlich ungestörter erfolgt hingegen das „Nächtliche Zueinander unter Wasser“, welches eine andere Arbeit suggeriert. Ach, wäre doch alles so einfach!

Und so wandern die Künstler sinn-bildlich durch die Lößnitzstadt, welche jeder Einwohner genau zu kennen glaubt. Doch selbst die Alteingesessenen haben sich beim Rundgang durch die Stadtgalerie verwundert die Augen gerieben und dabei Erstaunliches entdecken können: Die Friedensburg – „verspielt“? Das Elbtal von Bacchus und Winnetou mit Rotwein geflutet? Pseudo meint dazu mit trockenem Humor: „Na dann, gute Nacht“. Doch der Nacht folgt ein heiterer Sommertag. Die Farben scheinen zu explodieren. Der Abend ist weich wie Seide und das mediterrane Flair der Lößnitzstadt lockt die Menschen aus ihrem Gehäuse.

Bilder sprechen für sich und miteinander. Die Blicke aus den Ateliers der Künstler können sehr verschieden sein. Während sich das warme Licht des Blutmondes über romantische Villen und Gärten in der Niederlößnitz ergießt, werden die Industrieanlagen in Radebeul-Ost von kaltem Licht erhellt.

Die Vertreter der älteren Generation überraschen immer wieder mit Malerei in hoher künstlerischer Qualität. Einige dieser Bilder erzählen alte Geschichten. So zeigt „Der vergessene Strauß auf dem Gartentisch“ eine Malve von erlesen schöner Farbigkeit in tiefdunkelrotbraunviolett. Deren Samen hatte einstmals das noch junge Künstlerpaar Ute und Werner Wittig vom Maler Paul Wilhelm geschenkt bekommen. Der Malvensamen wurde jährlich ausgesät, doch die Farben haben sich so nach und nach entmischt, wie auch die Erinnerungen verblassen. Nichts bleibt wie es ist.

Es gibt keinen Stillstand, alles ist in ständiger Bewegung. Tag und Nacht wechseln in unendlicher Wiederholung. Die Übergänge, ob Morgengrauen oder Abenddämmerung, werden als individuelle Sequenzen wahrgenommen – sowohl vom Künstler als auch vom Besucher dieser Ausstellung.

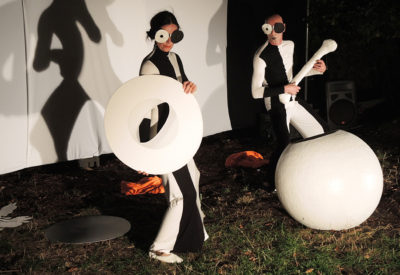

Unbestritten ist die Radebeuler Kunstszene sehr lebendig und der werbende Slogan „Radebeul – eine Stadt zum Genießen“ wurde zum diesjährigen Künstlerfest sowohl lukullischen als auch kulturell bedient. Fünf musikerprobte „Spechte“ mit Flüstertüte, Saxophon, Schlagzeug, Tuba und Akkordeon versetzten das gemischte Publikum in eine sehr beschwingte Stimmung. Das SCHATTENMASKENMIMENMUSIK-Theater Anasages aus Chemnitz zelebrierte in einer Performance auf einfühlsame Weise den Kreislauf vom Werden und Vergehen sowie das ewig wiederkehrende Spiel zwischen zwei Menschen im Ringen um Nähe und Distanz. Wahrlich ein Genuss für alle Sinne! Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst. Nicht verpassen sollte man allerdings diese Gemeinschaftsausstellung, welche noch bis zum 28. Oktober zu sehen ist.

Karin (Gerhardt) Baum

Fotos: Karin (Gerhardt) Baum

KÜNSTLER:

Dieter Beirich, Sophie Cau, Brian Curling, Friedrike Curling-Aust, Hanns Erlanger, Lieselotte Finke-Poser, Clara Freier, Thomas Gerlach, Karen Graf, Peter Graf, Roland Gräfe, Christine Grochau, Sylvia Hensel, Christiane Herrmann, Gunter Herrmann, Horst Hille, Michael Hofmann, Holger John, Matthias Kistmacher, Cornelia Konheiser, Karen Koschnick, Matthias Kratschmer, Ingo Kuczera, Dorothee Kuhbandner, Bärbel Kuntsche, Käthe Kuntze, Klaus Liebscher, Carl Lindeberg, Johanna Mittag, Peter PIT Müller, Tine Neubert, Gerd-Rüdiger Perschnik, Anne-K. Pinkert, Pseudo, Gabriele Reinemer, Markus Retzlaff,

Lutz Richter, Georg Richter-Lößnitz, Gerald Risch, Gabriele Schindler, Annerose Schulze, Fritz Peter Schulze,

Gerold Schwenke, Enrico Scotta, Gabriele Seitz, Karl Sinkwitz, Karola Smy, Wolfgang Smy, Ju Sobing, André Uhlig, Ralf Uhlig, Christian URI Weber, Irene Wieland, Renate Winkler, Ute Wittig, Tobias Wolf, Reinhard Zabka